ACTH-Biomarker: Diagnose & Kontrolle der Nebennierenfunktion - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

ACTH (adrenocorticotropes Hormon) ist ein zentraler Biomarker in der Labormedizin zur Bewertung der Hypophysen-Nebennieren-Achse und Nebennierenrindenfunktion. Die ACTH-Diagnostik unterstützt die Abklärung von Morbus Cushing, Addison-Krankheit und Hypophyseninsuffizienz und ist essenziell, um Cortisol-Ungleichgewichte frühzeitig zu erkennen und gezielt zu therapieren.

Kategorie: Hormone

Referenzbereich: 7.2 - 63.3

Was ist ACTH?

ACTH ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Hormone. Der normale Referenzbereich liegt bei 7.2 - 63.3.

ACTH (adrenocorticotropes Hormon) ist ein zentraler Biomarker in der Labormedizin zur Bewertung der Hypophysen-Nebennieren-Achse und Nebennierenrindenfunktion. Die ACTH-Diagnostik unterstützt die Abklärung von Morbus Cushing, Addison-Krankheit und Hypophyseninsuffizienz und ist essenziell, um Cortisol-Ungleichgewichte frühzeitig zu erkennen und gezielt zu therapieren.

Detaillierte Informationen zu ACTH

Ergebniserklärung

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende ACTH-Werte

- : Hormonelle Schwankungen, genetische Erkrankungen oder Kälteexposition können ACTH-Abweichungen verursachen.

- : Besonders Kortisonpräparate und übermäßiger Alkoholkonsum wirken sich auf die ACTH-Werte aus.

- : Extreme körperliche oder psychische Belastungen können die ACTH-Werte beeinflussen.

Was kann bei abweichenden ACTH-Werten helfen?

- : Halten Sie eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und einen maßvollen Alkoholkonsum ein.

Häufig gestellte Fragen zu ACTH

Was bedeuten erhöhte ACTH-Werte im Blut?

Erhöhte ACTH-Werte deuten meist auf eine Überproduktion des Hormons durch die Hirnanhangsdrüse hin oder auf eine Nebenniereninsuffizienz, bei der das Feedback nicht greift. Ursachen können Morbus Addison, Cushing-Syndrom oder ein ACTH-produzierender Tumor sein. Werte oberhalb des Referenzbereichs sollten immer in Verbindung mit Kortisolbestimmungen und klinischen Befunden bewertet werden, um die genaue Ursache abzuklären.

Was können erniedrigte ACTH-Werte im Blut bedeuten?

Niedrige ACTH-Werte lassen auf eine Überfunktion der Nebennierenrinde (z. B. beim Cushing-Syndrom durch Eigenproduktion von Kortisol) oder eine Störung der Hirnanhangsdrüse (sekundäre Nebenniereninsuffizienz) schließen. Ursachen sind Tumoren im Hypophysenbereich, Langzeit-Glukokortikoidtherapie oder Entzündungen. Eine umfassende Diagnostik mit Bildgebung und weiteren Hormontests ist zur Abklärung erforderlich.

Wie wird der ACTH-Test durchgeführt und wie bereite ich mich darauf vor?

Der ACTH-Test erfolgt meist als Blutentnahme am frühen Morgen (zwischen 7 und 9 Uhr), da der Hormonspiegel dann am höchsten ist. Vorab sollten Sie mindestens acht Stunden nüchtern bleiben und Stress sowie anstrengende körperliche Aktivitäten vermeiden. Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, da manche Präparate die Werte beeinflussen können.

Welche Symptome können bei erhöhtem oder erniedrigtem ACTH auftreten?

Erhöhte ACTH-Werte äußern sich häufig durch Müdigkeit, Muskelschwäche, Gewichtsverlust, Hautveränderungen und niedrigen Blutdruck. Bei erniedrigtem ACTH dominieren Symptome wie Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Blutzuckeranstieg, Wassereinlagerungen und Stimmungsschwankungen. Die Beschwerden variieren je nach Grunderkrankung und sollten stets in fachärztlicher Abklärung beurteilt werden.

Wie kann ich meine ACTH-Werte verbessern und wann sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Eine Normalisierung des ACTH-Spiegels erfolgt über gezielte Behandlung der Grunderkrankung – beispielsweise Stressmanagement, ausgewogene Ernährung und Bewegung unterstützen die Hormonbalance. Bei unerklärlicher Müdigkeit, Gewichtsveränderungen oder Blutdruckschwankungen sollten Sie zeitnah einen Endokrinologen oder Hausarzt konsultieren. Frühzeitige Diagnostik verhindert chronische Folgeschäden.

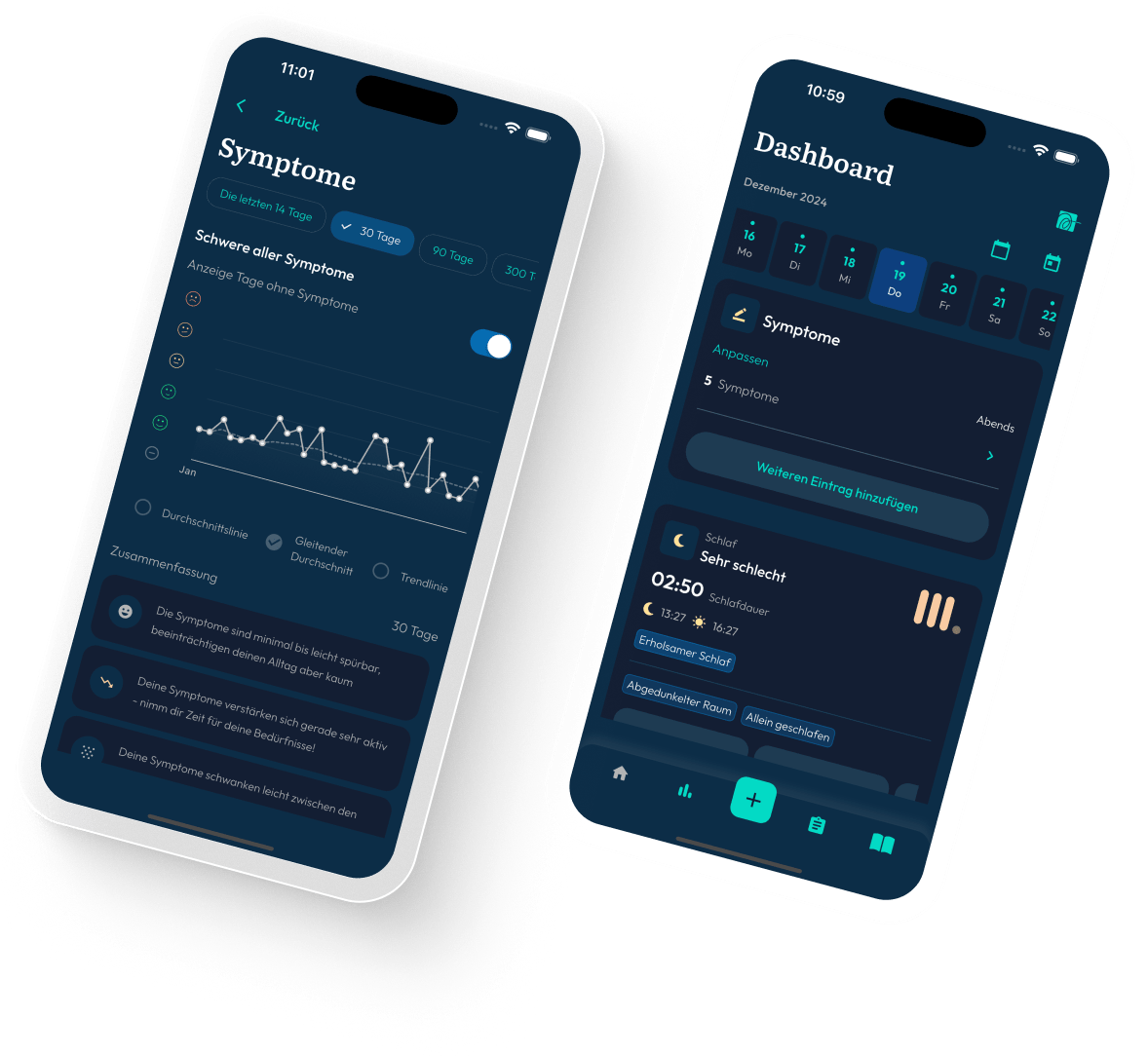

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.