ATP-Reserve: Biomarker für Zellenergie und Stoffwechsel - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Der ATP-Reserve-Biomarker quantifiziert die verfügbare Zell-Energiereserve und liefert wichtige Einblicke in die mitochondriale Funktion und den Zellstoffwechsel. In der Labormedizin wird er zur Diagnostik von Mitochondriopathien und zur Überwachung von Stoffwechselstörungen eingesetzt. Eine präzise ATP-Reserve-Analyse ist essenziell, um frühzeitig ernste Erkrankungen zu erkennen und individuelle Behandlungsstrategien zu optimieren.

Kategorie: Stoffwechsel

Referenzbereich: 20 - 50

Was ist ATP-Reserve?

ATP-Reserve ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Stoffwechsel. Der normale Referenzbereich liegt bei 20 - 50.

Der ATP-Reserve-Biomarker quantifiziert die verfügbare Zell-Energiereserve und liefert wichtige Einblicke in die mitochondriale Funktion und den Zellstoffwechsel. In der Labormedizin wird er zur Diagnostik von Mitochondriopathien und zur Überwachung von Stoffwechselstörungen eingesetzt. Eine präzise ATP-Reserve-Analyse ist essenziell, um frühzeitig ernste Erkrankungen zu erkennen und individuelle Behandlungsstrategien zu optimieren.

Detaillierte Informationen zu ATP-Reserve

Ergebniserklärung

Was bedeuten niedrige Werte?

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende ATP-Reserve-Werte

- : Erkrankungen wie Diabetes oder Herzkrankheiten können die ATP-Synthese stören.

- : Hoher Stress erhöht den Energiebedarf und kann die ATP-Vorräte erschöpfen.

Was kann bei abweichenden ATP-Reserve-Werten helfen?

- : Achte auf eine nahrhafte Kost, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, um die ATP-Produktion zu unterstützen.

- : Integriere körperliche Aktivität in deinen Alltag, um den Energieverbrauch und die ATP-Synthese zu steigern (bei ME/CFS Pacing beachten!).

- : Sorge für ausreichend Schlaf, um die zelluläre Energieproduktion zu optimieren.

Häufig gestellte Fragen zu ATP-Reserve

Was bedeutet ein erniedrigter ATP-Reserve Wert im Bluttest?

Ein erniedrigter ATP-Reserve Wert deutet auf eine eingeschränkte Fähigkeit der Zellen hin, bei erhöhtem Energiebedarf zusätzliches ATP zu produzieren. Das kann bei mitochondrialen Erkrankungen, chronischer Erschöpfung oder bestimmten Stoffwechselstörungen vorkommen. Auch Probenhandling und Medikamenteneffekte können die Werte beeinflussen. Ein deutlich verringerter Wert sollte immer im Kontext weiterer Laborparameter und klinischer Befunde bewertet werden, idealerweise in Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt.

Was sagt ein erhöhter ATP-Reserve Wert im Bluttest aus?

Ein erhöhter ATP-Reserve Wert ist seltener und kann auf eine gesteigerte Stoffwechselaktivität oder Kompensationsmechanismen hinweisen, etwa nach körperlicher Belastung, bei hormonellen Veränderungen oder entzündlichen Prozessen. In einigen Fällen ist eine Messartefakt- oder Probendegradation möglich. Klinisch relevant wird ein hoher Wert meist erst in Kombination mit weiteren Parametern wie Entzündungsmarkern oder Organfunktionen. Zur Abklärung sollte ein Mediziner herangezogen werden.

Wie wird der Test zur Bestimmung der ATP-Reserve durchgeführt?

Die Messung der ATP-Reserve erfolgt meist an einer venösen Blutprobe. Nach Entnahme werden Blutzellen isoliert und mithilfe enzymatischer Verfahren (z. B. Luciferase-Assay) oder kernspinresonanzbasierter Methoden (31P-MRS) der Unterschied zwischen Ruhe-ATP und maximaler ATP-Produktion quantifiziert. Die Proben sollten zeitnah und bei konstanter Temperatur transportiert werden. In der Regel ist kein spezielles Fasten erforderlich, eine medikamentöse Mitgabe sollte jedoch vorab mit dem Labor besprochen werden.

Wie kann man die ATP-Reserve Werte natürlich verbessern oder normalisieren?

Zur Unterstützung der ATP-Produktion eignen sich eine ausgewogene Ernährung (reich an B-Vitamine, Magnesium, Coenzym Q10), regelmäßige Ausdauer- und Kraftübungen sowie ausreichend erholsamer Schlaf. Stressmanagement (Entspannungsverfahren, moderate körperliche Aktivität) fördert die Mitochondrienfunktion. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und das Meiden von Giften (Alkohol, Nikotin) sind ebenfalls hilfreich. Bei anhaltenden Abweichungen sollte die Ursache ärztlich abgeklärt werden.

Welche Symptome können bei abweichenden ATP-Reserve Werten auftreten und wann sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Weniger ATP-Reserve kann zu chronischer Müdigkeit, Muskelschwäche, Konzentrationsstörungen, Herzklopfen oder neuromuskulären Beschwerden führen. Ein deutlich erhöhter Wert ist selten symptomatisch, kann aber bei Entzündungen oder stoffwechselbedingten Störungen auftreten. Wenn Sie anhaltende Erschöpfung, Leistungseinbruch oder neu auftretende Herz-Kreislauf-Beschwerden bemerken, sollten Sie zeitnah einen Arzt konsultieren, um weitere Ursachen und geeignete therapeutische Schritte zu besprechen.

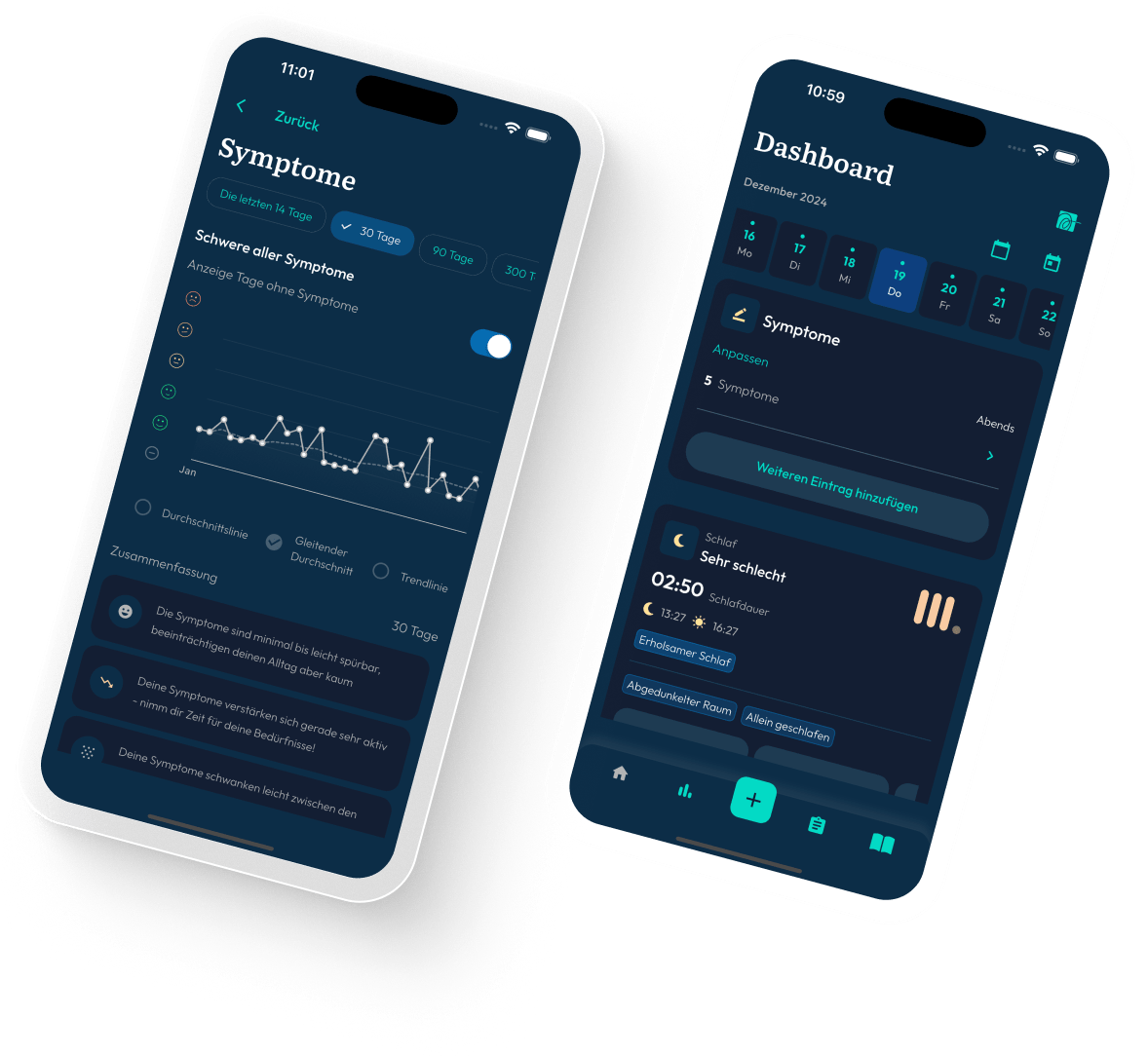

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.