Albumin im Blut: Bedeutung, Normwerte & Diagnostik - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Albumin ist ein in der Labormedizin essenzieller Biomarker und Hauptprotein im Blutserum, das im Bluttest zur Beurteilung von Leberfunktion, Nierenfunktion und Ernährungsstatus dient. Abweichende Serumalbuminwerte können auf Leberzirrhose, Niereninsuffizienz oder chronische Entzündungen hinweisen und sind daher ein wichtiger Parameter in der Labordiagnostik und Therapiekontrolle.

Kategorie: Proteine und Aminosäuren

Referenzbereich: 35 - 52

Was ist Albumin?

Albumin ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Proteine und Aminosäuren. Der normale Referenzbereich liegt bei 35 - 52.

Albumin ist ein in der Labormedizin essenzieller Biomarker und Hauptprotein im Blutserum, das im Bluttest zur Beurteilung von Leberfunktion, Nierenfunktion und Ernährungsstatus dient. Abweichende Serumalbuminwerte können auf Leberzirrhose, Niereninsuffizienz oder chronische Entzündungen hinweisen und sind daher ein wichtiger Parameter in der Labordiagnostik und Therapiekontrolle.

Detaillierte Informationen zu Albumin

Ergebniserklärung

Was bedeuten niedrige Werte?

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende Albumin-Werte

- : Vegetarische Ernährungsweisen können, wenn sie nicht ausgewogen sind, zu einem Proteinmangel und damit zu niedrigen Albuminwerten führen.

- : Unzureichende Nährstoffaufnahme, besonders von Proteinen, kann zu einem Mangel an Albumin führen.

- : Während der Schwangerschaft kann es aufgrund des erhöhten Blutvolumens und der veränderten Nährstoffversorgung zu einem relativen Albuminmangel kommen.

- : Dehydrierung kann zu einem Anstieg des Albuminspiegels führen, da das Blutvolumen abnimmt und Albumin konzentrierter wird.

Was kann bei abweichenden Albumin-Werten helfen?

- : Alkohol kann die Symptome einer Hypoalbuminämie (niedriger Albumin-Spiegel) verschlimmern, daher solltest Du bei niedrigen Albumin-Werten auf alkoholische Getränke verzichten.

- : Lass Deine Albumin-Werte regelmäßig überwachen, besonders wenn Du bereits an Leber- oder Nierenerkrankungen leidest; normale Werte liegen zwischen 3,5 und 5,5 g/dL.

- : Suche sofort ärztliche Hilfe, wenn Du Symptome wie Schwellungen (besonders an Beinen und Knöcheln), Müdigkeit, Schwäche oder Kurzatmigkeit bemerkst, da diese auf einen niedrigen Albumin-Spiegel hindeuten können und unbehandelt zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen können.

Häufig gestellte Fragen zu Albumin

Was bedeuten erniedrigte oder erhöhte Albumin-Werte im Blut?

Ein erniedrigter Albumin-Wert (Hypoalbuminämie) kann auf Lebererkrankungen, Nierenprobleme, Mangelernährung oder chronische Entzündungen hinweisen. Werte über dem Normbereich (Hyperalbuminämie) sind selten und deuten meist auf Dehydratation oder stark verlustarme Proteinaufnahme hin. Da Albumin als Transportprotein und Puffer im Blut dient, spiegeln Abweichungen oft systemische Erkrankungen wider. Eine genaue Diagnose erfordert weitere Labor- und Bildgebungsbefunde sowie ärztliche Abklärung der Ursachen.

Wie wird der Albumin-Bluttest durchgeführt?

Der Albumin-Test erfolgt in der Regel über eine Blutentnahme aus der Armvene. Üblicherweise wird nüchtern (8–12 Stunden vor Test) Blut abgenommen, um Einfluss durch kürzliche Nahrungsaufnahme zu minimieren. Eine Arbeitsprobe wird ins Labor geschickt, wo mittels Photometrie oder automatisierter Elektrochemie der Albumingehalt bestimmt wird. Das Untersuchungsergebnis liegt meist innerhalb von 24–48 Stunden vor und wird dann durch den Arzt interpretiert.

Wie kann ich meinen Albumin-Wert auf natürliche Weise verbessern?

Eine ausgewogene Eiweißzufuhr (z. B. mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte), ausreichend Kalorien sowie eine gute Flüssigkeitsbilanz fördern die Albuminsynthese in der Leber. Bei Mangelzuständen achten Sie auf regelmäßige Mahlzeiten mit hochwertigen Proteinen. Chronische Entzündungen oder Nierenerkrankungen sollten ärztlich abgeklärt und behandelt werden, da sie den Abbau von Albumin erhöhen können. Stressreduktion und moderates Ausdauertraining unterstützen außerdem eine gesunde Stoffwechsellage.

Welche Symptome können auf abweichende Albumin-Werte hinweisen?

Niedrige Albumin-Werte äußern sich häufig in Ödemen, insbesondere an Beinen und Händen, sowie genereller Müdigkeit und Muskelschwäche. Bei starkem Proteinverlust kann es zu Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum (Aszites) kommen. Sehr hohe Werte werden kaum symptomatisch, können jedoch mit Durst und Konzentrationsschwierigkeiten bei Dehydratation einhergehen. Da Symptome unspezifisch sind, ist eine Laboruntersuchung entscheidend, um den Albuminstatus zu klären.

Wann sollte ich bei abweichenden Albumin-Werten einen Arzt aufsuchen?

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn der Albumin-Wert deutlich außerhalb des Referenzbereichs liegt, insbesondere in Kombination mit Ödemen, unerklärlichem Gewichtsverlust, Müdigkeit oder Gelbsucht. Auch bei chronischen Erkrankungen wie Leberzirrhose, Niereninsuffizienz oder nach längerem Fieber ist eine Kontrolle sinnvoll. Frühzeitige Abklärung ermöglicht eine gezielte Behandlung der Grunderkrankung und verhindert Komplikationen. Immer ärztlichen Rat einholen, bevor Sie eigene Maßnahmen starten.

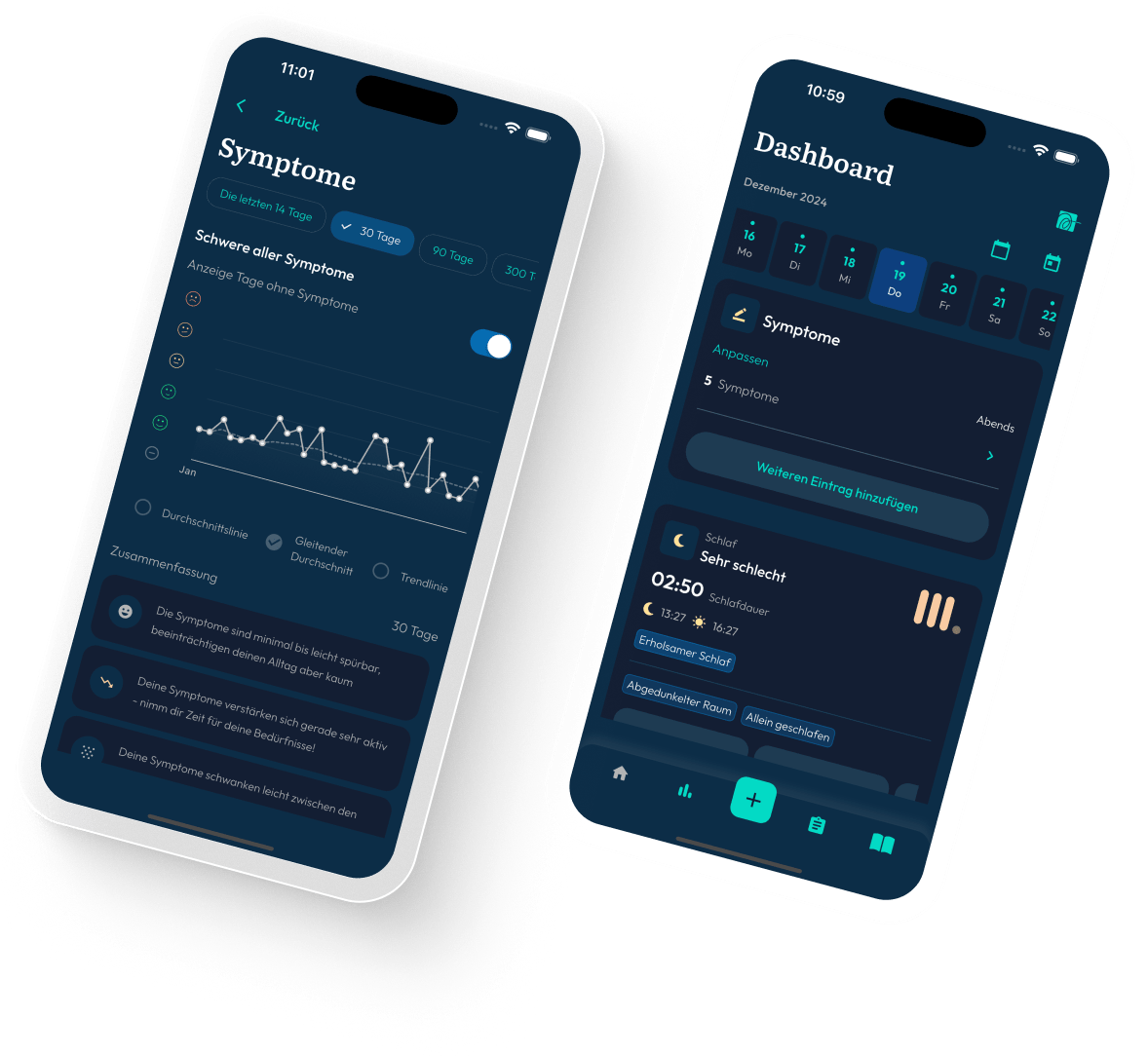

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.