Calcium im Blut: Bedeutung, Normwerte und Diagnostik - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Calcium ist ein essenzieller Mineralstoff und Elektrolyt, dessen Blutwert (Serumcalcium) im Labortest zur Beurteilung von Knochenstoffwechsel, Herz- und Nervenfunktion herangezogen wird. Abweichungen im Referenzbereich können auf Hyper- oder Hypokalzämie hinweisen und ermöglichen eine frühzeitige Diagnose von Stoffwechselstörungen, Nierenerkrankungen oder Hormonproblemen.

Kategorie: Vitamine und Mineralien

Referenzbereich: 8.5 - 10.5

Was ist Calcium?

Calcium ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Vitamine und Mineralien. Der normale Referenzbereich liegt bei 8.5 - 10.5.

Calcium ist ein essenzieller Mineralstoff und Elektrolyt, dessen Blutwert (Serumcalcium) im Labortest zur Beurteilung von Knochenstoffwechsel, Herz- und Nervenfunktion herangezogen wird. Abweichungen im Referenzbereich können auf Hyper- oder Hypokalzämie hinweisen und ermöglichen eine frühzeitige Diagnose von Stoffwechselstörungen, Nierenerkrankungen oder Hormonproblemen.

Detaillierte Informationen zu Calcium

Ergebniserklärung

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende Calcium-Werte

- : Übermäßiger Alkoholkonsum kann den Calciumstoffwechsel beeinträchtigen und zu niedrigen Calciumwerten führen.

- : Erhöhte Werte können auf genetische Erkrankungen hindeuten. Genetische Beratung und weitere Untersuchungen können hilfreich sein.

Was kann bei abweichenden Calcium-Werten helfen?

- : Tabakrauch kann den Knochenabbau verstärken und die Calciumspiegel im Blut erhöhen.

- : Die empfohlene tägliche Calciumaufnahme für die meisten Erwachsenen beträgt etwa 1000 mg. Gute Quellen sind Milchprodukte, Blattgemüse, Hülsenfrüchte.

- : Zu viel Sitzen schwächt die Knochen, weil Calcium dann ins Blut übergeht. Bewege dich mindestens 150 Minuten pro Woche. (Bei ME-CFS Pacing beachten!)

- : Viel Salz kann den Calciumspiegel senken. Nimm höchstens 1 Teelöffel am Tag zu dir.

- : Vitamin D unterstützt die normale Aufnahme von Calcium.

- : Eine übermäßige Calciumzufuhr kann gesundheitsschädlich sein. Es ist wichtig, die Gesamtzufuhr unter 2500 mg pro Tag zu halten, um das Risiko von Hyperkalzämie und anderen Nebenwirkungen zu vermeiden.

- : Bestimmte Arten von Mineralwasser können signifikante Mengen an Calcium enthalten und bieten eine einfache Möglichkeit, die Calciumaufnahme zu erhöhen, besonders für Menschen, die Milchprodukte meiden.

Häufig gestellte Fragen zu Calcium

Was bedeuten erhöhte oder erniedrigte Calcium-Werte im Bluttest?

Erhöhte Calcium-Werte (Hyperkalzämie) können auf Nebenschilddrüsenüberfunktion, Dehydration, bestimmte Medikamente oder Tumorerkrankungen hinweisen. Erniedrigte Werte (Hypokalzämie) treten bei Vitamin-D-Mangel, Niereninsuffizienz, Nebenschilddrüsenunterfunktion oder nach Operationen im Halsbereich auf. Abweichungen beeinflussen Nerven- und Muskelfunktion sowie Knochenstoffwechsel. Eine genaue Diagnose erfordert immer ärztliche Abklärung, um die Ursache abzugrenzen und Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Wie wird der Calcium-Test im Labor durchgeführt?

Für den Calcium-Test wird in der Regel eine Blutprobe aus einer Armvene entnommen. Es wird das Gesamtkalzium im Serum gemessen, oft zusätzlich albuminkorrigiert, um den biologisch aktiven Anteil zu bestimmen. Eine spezielle Vorbereitung, etwa Nüchternheit, ist meist nicht nötig. Bei Verdacht auf Störungen des ionisierten Calciums kann auch der freie, physiologisch aktive Calcium-Wert separat bestimmt werden.

Wie kann man seine Calcium-Werte verbessern oder normalisieren?

Zur Senkung erhöhter Werte helfen ausreichend Flüssigkeit, mäßiger Verzehr calciumreicher Lebensmittel und eine Rücksprache mit dem Arzt über Medikamentenanpassungen. Bei zu niedrigen Werten fördern eine ausgewogene Ernährung mit Milchprodukten, grünen Gemüsen, Nüssen und eine angemessene Vitamin-D-Zufuhr die Calciumaufnahme. Regelmäßige Bewegung und Sonnenlicht unterstützen zudem die Knochengesundheit. Bei auffälligen Laborwerten immer mit dem behandelnden Arzt sprechen.

Welche Symptome können mit abweichenden Calcium-Werten verbunden sein?

Hyperkalzämie äußert sich oft durch Müdigkeit, Appetitlosigkeit, häufiges Wasserlassen, Verstopfung und Muskelschwäche. Hypokalzämie kann zu Kribbeln in Händen und Füßen, Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen und in schweren Fällen Krampfanfällen führen. Da diese Symptome unspezifisch sind, sollten bei anhaltenden Beschwerden oder auffälligen Laborwerten ärztliche Untersuchungen erfolgen, um die genaue Ursache zu klären.

Wann sollte man wegen abweichender Calcium-Werte einen Arzt aufsuchen?

Ein Arztbesuch ist empfehlenswert bei persistierenden Symptomen wie Muskelschwäche, Krämpfen, anhaltender Müdigkeit oder Verdauungsstörungen. Auch neu entdeckte, erhöhte oder erniedrigte Calcium-Werte im Blut sollten zeitnah abgeklärt werden, insbesondere wenn Begleiterkrankungen wie Nierenleiden oder Schilddrüsenerkrankungen bestehen. Eine frühzeitige Diagnose verhindert Komplikationen und ermöglicht eine gezielte Therapieplanung.

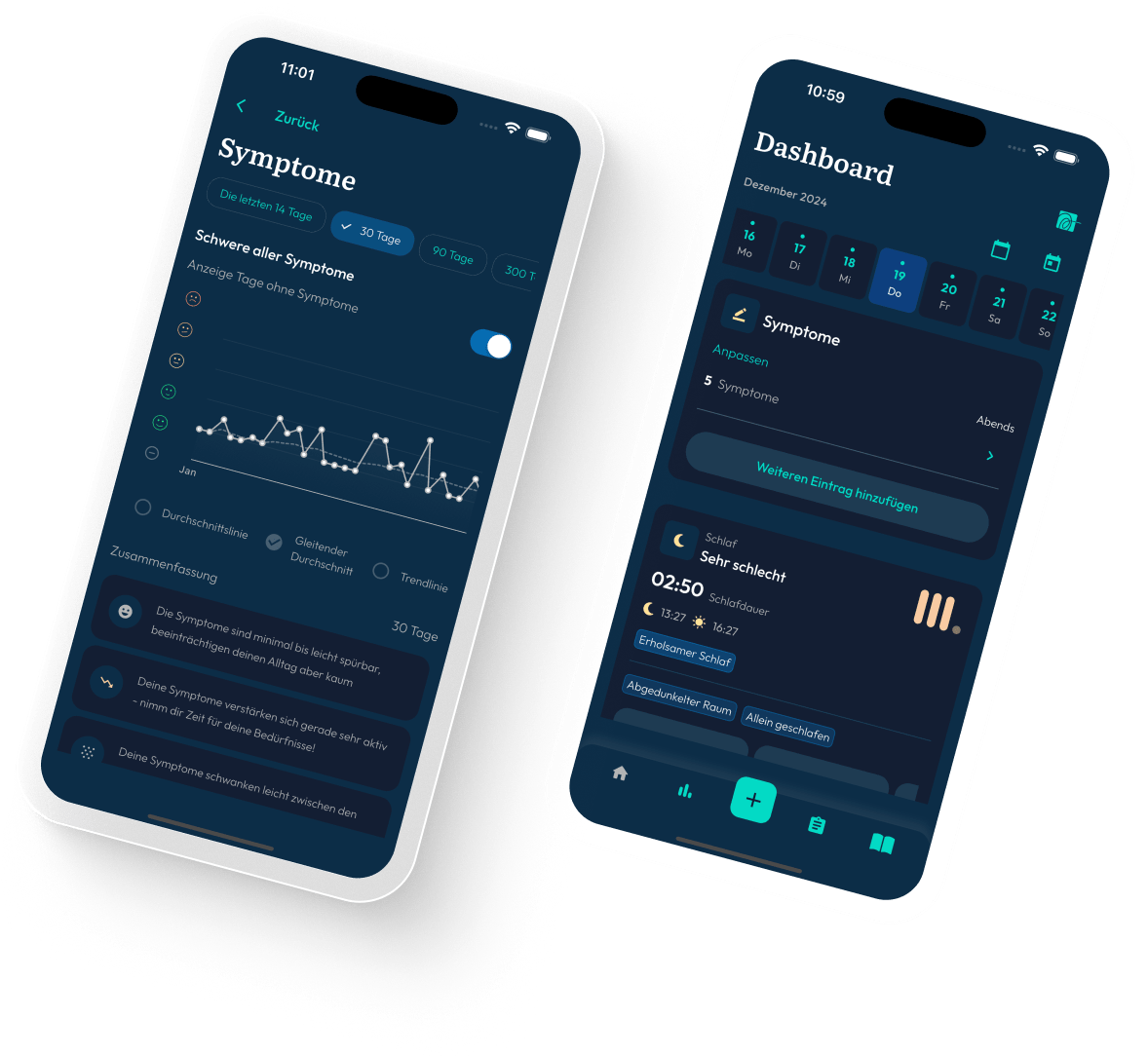

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.