Cortisol-Biomarker: Analyse des Stresshormons im Labor - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Cortisol ist ein zentrales Stresshormon und wichtiger Biomarker in der Labormedizin, das in Blut, Speichel oder Urin gemessen wird, um die Funktion der Nebennierenrinde sowie den Hormonhaushalt zu bewerten. Die Cortisol-Messung dient der Diagnostik von Erkrankungen wie Cushing-Syndrom oder Nebenniereninsuffizienz und ist essenziell für das Monitoring chronischer Stressreaktionen und die Therapieanpassung.

Kategorie: Hormone

Referenzbereich: 5 - 25

Was ist Cortisol?

Cortisol ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Hormone. Der normale Referenzbereich liegt bei 5 - 25.

Cortisol ist ein zentrales Stresshormon und wichtiger Biomarker in der Labormedizin, das in Blut, Speichel oder Urin gemessen wird, um die Funktion der Nebennierenrinde sowie den Hormonhaushalt zu bewerten. Die Cortisol-Messung dient der Diagnostik von Erkrankungen wie Cushing-Syndrom oder Nebenniereninsuffizienz und ist essenziell für das Monitoring chronischer Stressreaktionen und die Therapieanpassung.

Detaillierte Informationen zu Cortisol

Ergebniserklärung

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende Cortisol-Werte

- : Physischer oder psychischer Stress kann den Cortisolspiegel erhöhen.

Was kann bei abweichenden Cortisol-Werten helfen?

- : Regelmäßige körperliche Aktivität kann helfen, den Cortisolspiegel zu regulieren (Bei ME-CFS Pacing beachten!).

- : Guter Schlaf ist wichtig, um die natürlichen Cortisol-Rhythmen des Körpers zu unterstützen.

Häufig gestellte Fragen zu Cortisol

Was bedeuten erhöhte Cortisolwerte im Blut und welche Ursachen können dahinterstecken?

Erhöhte Cortisolwerte im Blut können auf einen chronischen Stresszustand, Cushing-Syndrom, bestimmte Medikamente (z. B. Glukokortikoide) oder Tumoren der Nebenniere bzw. Hypophyse hindeuten. Häufig klagen Betroffene über Bluthochdruck, Gewichtszunahme, Muskelschwäche und Stimmungsschwankungen. Da ein einmalig erhöhter Wert unspezifisch sein kann, sind Wiederholungsmessungen und gegebenenfalls bildgebende Verfahren sinnvoll. Zur Abklärung sollten Sie einen Endokrinologen oder Hausarzt aufsuchen.

Was bedeutet ein erniedrigter Cortisolwert und welche Symptome treten dabei auf?

Ein erniedrigter Cortisolwert kann auf eine Nebenniereninsuffizienz (z. B. Morbus Addison), eine Hypophysenstörung oder länger andauernde Glukokortikoidtherapie hinweisen. Typische Symptome sind anhaltende Müdigkeit, Gewichtsverlust, niedriger Blutdruck, erhöhte Infektanfälligkeit und Hautveränderungen. Eine genaue Diagnose erfordert weitere Hormontests (ACTH, Elektrolyte) und eventuell einen Stimulationstest. Bei Verdacht auf Nebenniereninsuffizienz ist zeitnah eine ärztliche Abklärung notwendig.

Wie wird ein Cortisol-Test im Labor durchgeführt und worauf sollte ich achten?

Der Cortisol-Test erfolgt meist als Blutentnahme morgens zwischen 7 und 9 Uhr, da der Hormonspiegel dem Tagesrhythmus folgt. Gegebenenfalls werden zusätzlich Speichel- oder 24‑Stunden-Urinproben erhoben. Wichtige Vorbereitung: nüchtern bleiben, keine intensiven körperlichen Belastungen, keine stark koffeinhaltigen Getränke. Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente und Nahrungsergänzungen, da diese das Ergebnis verfälschen können.

Wie lassen sich Cortisolwerte auf natürliche Weise normalisieren?

Zur Normalisierung erhöhter Cortisolwerte helfen regelmäßiger, ausreichender Schlaf, Stressmanagement (z. B. Entspannungstechniken, Meditation), ausgewogene Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten und ausreichend Proteinen sowie moderate Bewegung (z. B. Spaziergänge, Yoga). Vermeiden Sie übermäßigen Koffein- und Alkoholkonsum. Bei zu niedrigen Werten unterstützen eine ausgewogene Ernährung, genügend Ruhe und gezielte körperliche Aktivität die Nebennierenfunktion. Sprechen Sie vor größeren Änderungen mit Ihrem Arzt.

Welche Warnsignale deuten auf eine behandlungsbedürftige Cortisol-Dysbalance hin und wann sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Auffällige Warnsignale sind anhaltende Erschöpfung, ungewollter Gewichtsverlust oder -zunahme, Muskelschwäche, ständiger Bluthochdruck oder wiederkehrende Infekte. Psychische Symptome wie Depression, Angstzustände oder Schlafstörungen können ebenfalls auftreten. Treten mehrere dieser Beschwerden gleichzeitig und über Wochen auf, ist eine ärztliche Untersuchung ratsam. Eine frühzeitige Abklärung verhindert mögliche Langzeitschäden und verbessert die Behandlungsoptionen.

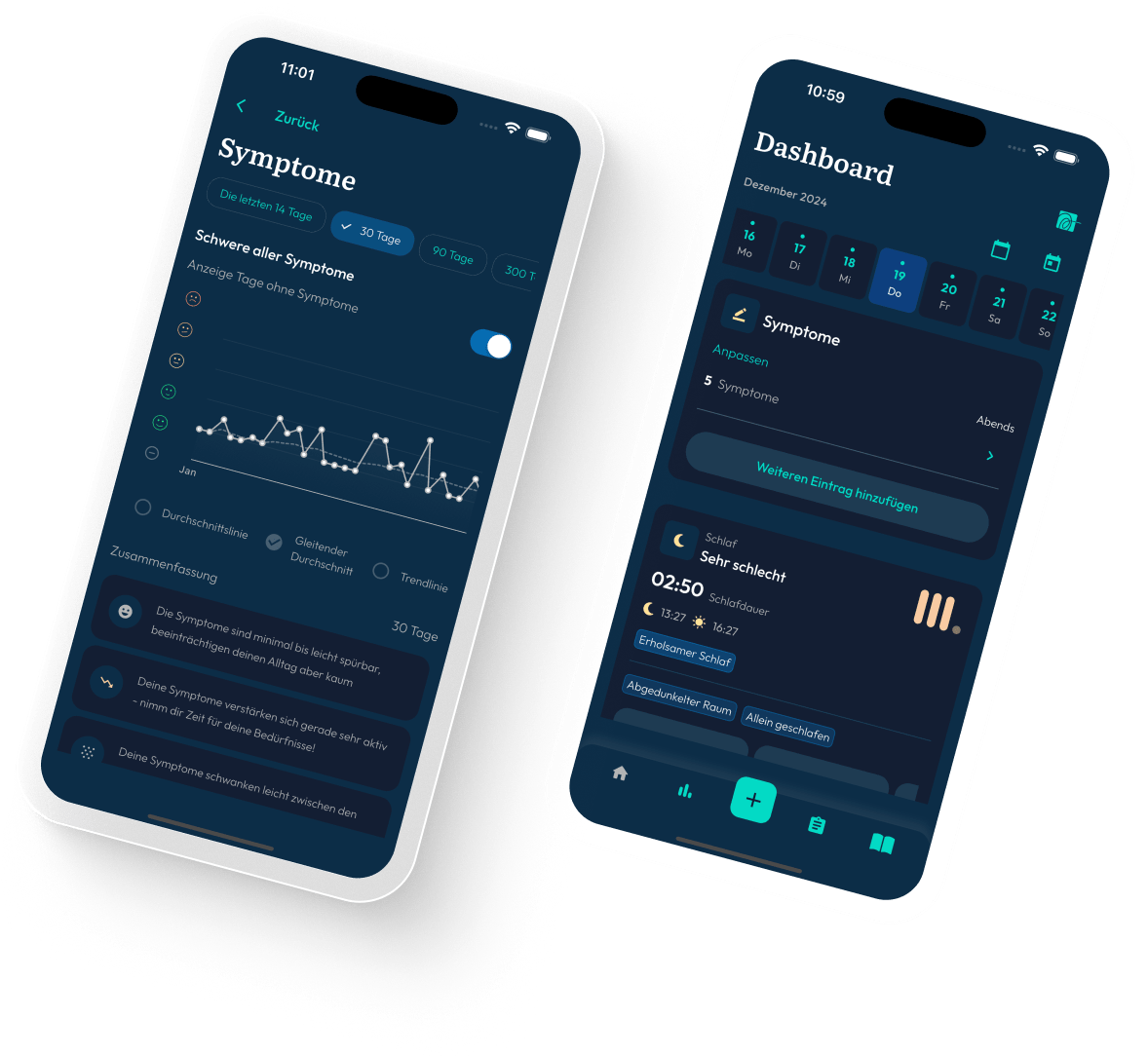

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.