IgG1 Biomarker: Bedeutung, Nachweis & Labortests - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

IgG1 ist eine wichtige Unterklasse der Immunglobuline, die im Blut die Immunantwort gegen Infektionen und Allergene unterstützt. Als Biomarker in der Labormedizin wird IgG1 eingesetzt, um Erkrankungen des Immunsystems, chronische Infektionen oder Allergien zu diagnostizieren und den Verlauf von autoimmune Erkrankungen zu überwachen. Seine Bedeutung liegt in der frühzeitigen Erkennung und individuellen Therapieplanung.

Kategorie: Immunsystem

Referenzbereich: 3.8 - 11.4

Was ist IgG1?

IgG1 ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Immunsystem. Der normale Referenzbereich liegt bei 3.8 - 11.4.

IgG1 ist eine wichtige Unterklasse der Immunglobuline, die im Blut die Immunantwort gegen Infektionen und Allergene unterstützt. Als Biomarker in der Labormedizin wird IgG1 eingesetzt, um Erkrankungen des Immunsystems, chronische Infektionen oder Allergien zu diagnostizieren und den Verlauf von autoimmune Erkrankungen zu überwachen. Seine Bedeutung liegt in der frühzeitigen Erkennung und individuellen Therapieplanung.

Detaillierte Informationen zu IgG1

Ergebniserklärung

Was bedeuten niedrige Werte?

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende IgG1-Werte

- : IgG1-Spiegel steigen natürlich mit dem Alter, können aber bei Senioren auch durch Immunseneszenz (Alterung des Immunsystems) schwanken.

- : Starkes Trinken und Adipositas fördern Entzündungen, die IgG1-Imbalance begünstigen.

- : Raucher haben niedrigere IgG-Spiegel, was auch IgG1 betreffen kann.

- : Chemotherapien oder Immunsuppressiva (z. B. Kortison) können die IgG1-Produktion hemmen.

Was kann bei abweichenden IgG1-Werten helfen?

- : Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, liefert die notwendigen Vitamine und Mineralien (wie Vitamin C, Vitamin D und Zink), die das Immunsystem stärken und eine optimale Funktion unterstützen.

- : Regelmäßige Bewegung verbessert die Durchblutung, reduziert Entzündungen und fördert die allgemeine Gesundheit. Moderate körperliche Aktivität kann das Immunsystem stärken und die Anfälligkeit für Infektionen verringern (bei ME/CFS Pacing beachten!).

- : Schlaf ist entscheidend für die Regeneration des Körpers und die optimale Funktion des Immunsystems. Eine ausreichende Schlafdauer (7-9 Stunden pro Nacht) hilft, die Immunantwort zu regulieren und die Abwehrkräfte zu stärken.

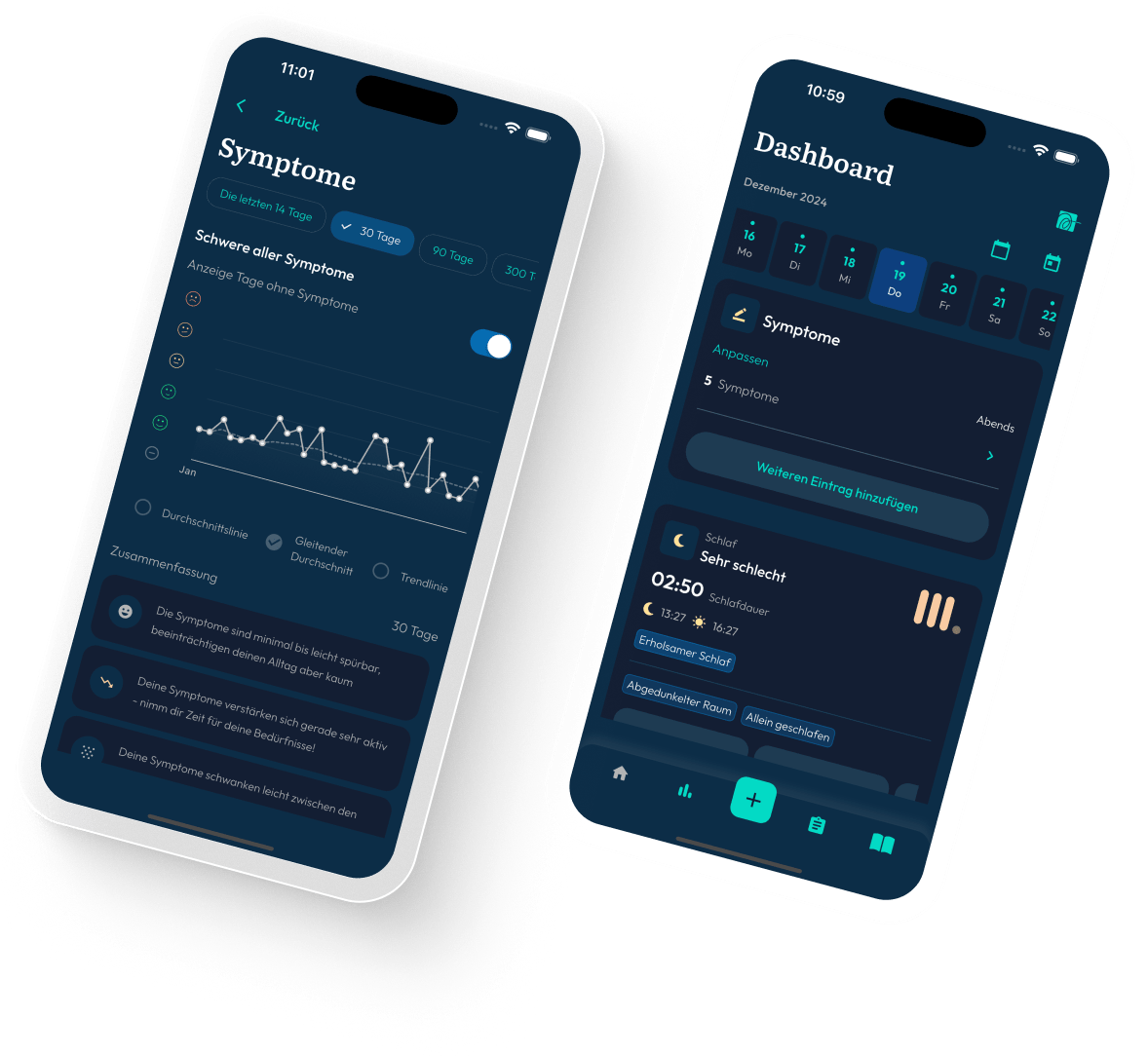

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.