Cardiolipin-Biomarker: Bedeutung in der Labormedizin - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Cardiolipin ist ein phospholipid-basierter Biomarker in der Labormedizin zur Detektion von Anti-Cardiolipin-Autoantikörpern beim Antiphospholipid-Syndrom. Seine Bestimmung liefert entscheidende Hinweise auf Thromboserisiko und unterstützt Diagnostik, Risikobewertung und Therapiekontrolle bei Autoimmunerkrankungen.

Kategorie: Immunsystem

Referenzbereich: 0 - 12

Was ist Cardiolipin?

Cardiolipin ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Immunsystem. Der normale Referenzbereich liegt bei 0 - 12.

Cardiolipin ist ein phospholipid-basierter Biomarker in der Labormedizin zur Detektion von Anti-Cardiolipin-Autoantikörpern beim Antiphospholipid-Syndrom. Seine Bestimmung liefert entscheidende Hinweise auf Thromboserisiko und unterstützt Diagnostik, Risikobewertung und Therapiekontrolle bei Autoimmunerkrankungen.

Detaillierte Informationen zu Cardiolipin

Ergebniserklärung

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende Cardiolipin-Werte

- : Ein positiver Nachweis kann auf Erkrankungen wie systemischen Lupus erythematodes hinweisen

- : Erhöhte Cardiolipin-Antikörper können dein Risiko für Blutgerinnsel in Venen und Arterien steigern.

- : Bei Überlebenden von Herz- und Hirninfarkten können erhöhte Werte auf ein höheres Risiko für erneute Komplikationen hindeuten.

- : Bei Frauen können erhöhte Werte zu Fehlgeburten oder Frühgeburten führen.

Was kann bei abweichenden Cardiolipin-Werten helfen?

- : Dein Arzt wird möglicherweise weitere Tests durchführen, um ein Antiphospholipidsyndrom auszuschließen oder zu bestätigen.

- : In manchen Fällen kann dein Arzt eine gerinnungshemmende Therapie in Betracht ziehen.

- : Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Nikotinverzicht können dein allgemeines Risiko senken.

Häufig gestellte Fragen zu Cardiolipin

Was versteht man unter einem Cardiolipin-Antikörper-Test und wie wird er durchgeführt?

Der Cardiolipin-Antikörper-Test (ACA-Test) dient zum Nachweis von Antikörpern gegen das Phospholipid Cardiolipin. Er wird aus einer Blutprobe im Labor per Enzymimmunoassay (ELISA) oder ähnlichen Verfahren gemessen. Die Entnahme erfolgt nüchtern oder unter leichter Speisung, je nach Laborvorgabe. Die Ergebnisse liegen meist innerhalb weniger Tage vor und helfen, Autoimmunprozesse wie das Antiphospholipid-Syndrom abzuklären.

Was bedeuten erhöhte oder erniedrigte Cardiolipin-Antikörper-Werte?

Erhöhte ACA-Werte können auf eine Autoimmunreaktion und erhöhtes Thromboserisiko im Rahmen des Antiphospholipid-Syndroms hinweisen. Sie sind jedoch kein alleiniger Beweis und müssen klinisch interpretiert werden. Normalerweise liegen die Werte unterhalb eines vom Labor definierten Grenzbereichs. Erniedrigte oder nicht nachweisbare ACA-Werte gelten als unauffällig und sprechen gegen das Vorliegen relevanter Antiphospholipid-Antikörper.

Welche Beschwerden und Symptome können auf abweichende Cardiolipin-Antikörper-Werte hinweisen?

Bei erhöhten ACA-Werten können sich Symptome wie wiederholte Thrombosen (z. B. tiefe Beinvenenthrombose), rezidivierende Fehlgeburten, Hauterscheinungen (Livedo reticularis), Migräne oder neurologische Ausfälle einstellen. Die Beschwerden variieren je nach betroffenem Gefäßsystem. Treten diese Anzeichen auf, sollte eine Abklärung auf Antikörper gegen Cardiolipin und weitere Risikofaktoren erfolgen.

Wie kann man erhöhte Cardiolipin-Antikörper-Werte verbessern oder normalisieren?

Direkt gezielte Selbstmaßnahmen gegen Antikörper gibt es nicht. Eine ärztlich verordnete Therapie (z. B. gerinnungshemmende Medikamente) basiert auf individueller Risikoabschätzung. Unterstützend gelten Lebensstilmaßnahmen wie regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, Rauchstopp und Stressreduktion. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit Rheumatolog*innen oder Hämatolog*innen zur Anpassung der medikamentösen Behandlung und Kontrolle der Werte.

Wann sollte ich bei abweichenden Cardiolipin-Werten einen Arzt aufsuchen?

Ein Arztbesuch ist ratsam, wenn Symptome wie Thrombosen, wiederholte Fehlgeburten, Hautveränderungen oder neurologische Ausfälle auftreten. Ebenso sollte bei einmalig erhöhten ACA-Werten eine Kontrolle nach zwölf Wochen erfolgen, um persistierende Antikörper nachzuweisen. Bei anhaltend erhöhten Werten klärt eine Fachärztin oder ein Facharzt für Rheumatologie oder Hämatologie das weitere Vorgehen ab.

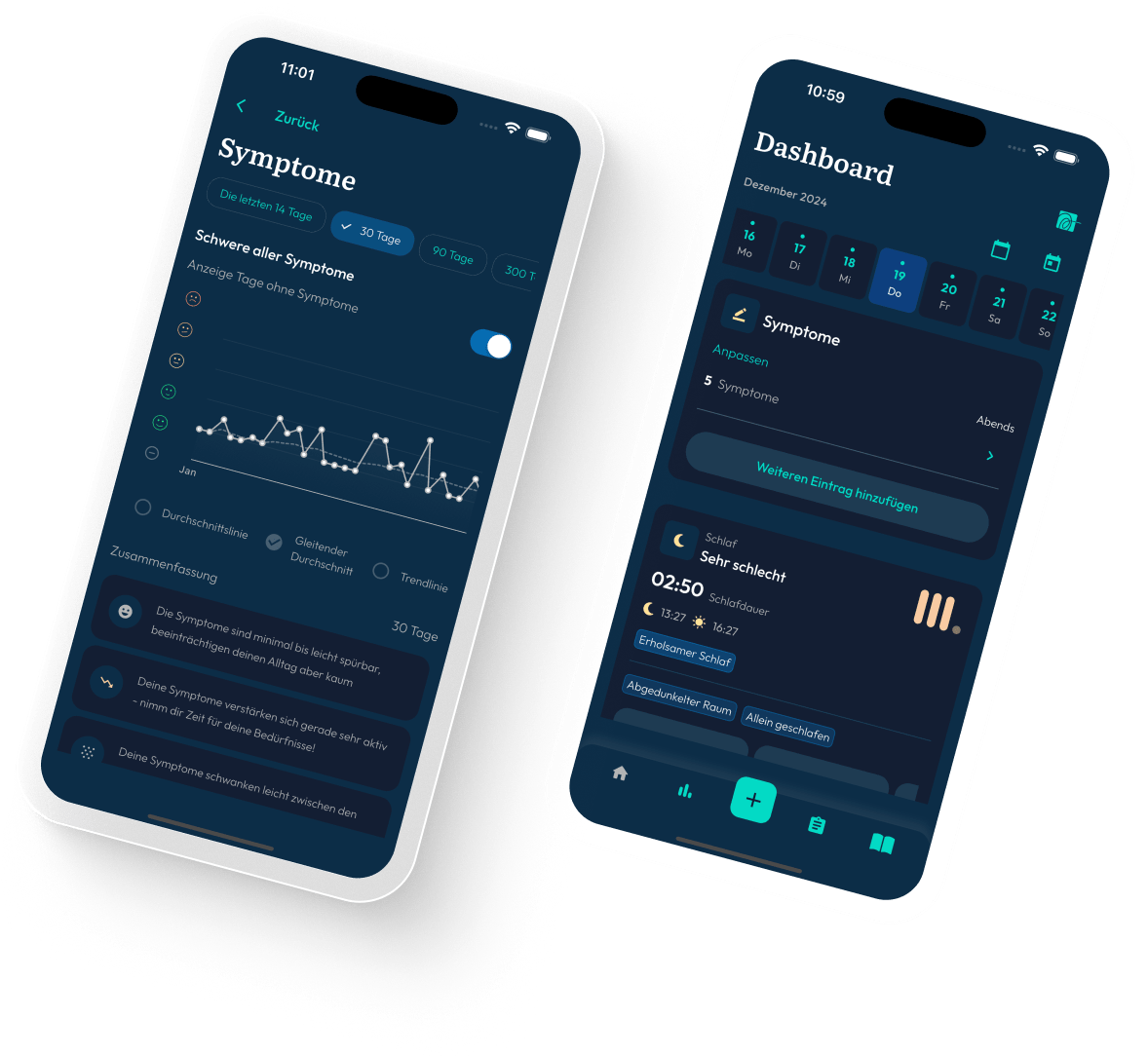

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.