Jod als Biomarker: Bedeutung, Diagnose & Bedeutung in der Labormedizin - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung

Jod ist ein lebenswichtiger Mineralstoff und ein wichtiger Biomarker in der Labormedizin, der zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion und des Jodstoffwechsels herangezogen wird. Die Messung von Jod im Blut oder Urin liefert entscheidende Informationen zur Erkennung von Jodmangel oder -überschuss, um Schilddrüsenerkrankungen präzise zu diagnostizieren und eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

Kategorie: Vitamine und Mineralien

Referenzbereich: 40 - 100

Was ist Jod?

Jod ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Vitamine und Mineralien. Der normale Referenzbereich liegt bei 40 - 100.

Jod ist ein lebenswichtiger Mineralstoff und ein wichtiger Biomarker in der Labormedizin, der zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion und des Jodstoffwechsels herangezogen wird. Die Messung von Jod im Blut oder Urin liefert entscheidende Informationen zur Erkennung von Jodmangel oder -überschuss, um Schilddrüsenerkrankungen präzise zu diagnostizieren und eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

Detaillierte Informationen zu Jod

Ergebniserklärung

Was bedeuten hohe Werte?

Risikofaktoren für abweichende Jod-Werte

- : Jodmangel begünstigt Kropfbildung (Struma) und Schilddrüsenknoten. „Kalte Knoten“ können zu einer Unterfunktion führen.

- : In Gebieten mit jodarmen Böden (z. B. Alpenregionen) ist die natürliche Jodzufuhr oft ungenügend.

- : Der Jodbedarf steigt auf 230–260 µg/Tag. Ein Mangel kann die geistige Entwicklung des Kindes beeinträchtigen.

- : Vermeidung von jodiertem Speisesalz, vegan/vegetarische Ernährung ohne Meeresprodukte oder Algen. In Deutschland sind viele Böden jodarm, weshalb pflanzliche Lebensmittel oft wenig Jod enthalten. Hinweis: 30 % der Erwachsenen und 44 % der Kinder in Deutschland erreichen nicht die empfohlene Tagesmenge

Was kann bei abweichenden Jod-Werten helfen?

- : - Blutwerte: Regelmäßige TSH-Kontrollen, um Überfunktionen zu erkennen. - Ernährung: Kein zusätzliches Jod, wenn bereits autonome Knoten vorliegen.

- : - Algen und Supplemente: Meide hochdosierte Präparate und jodreiche Algenarten (z. B. Kombu). - Kontrastmittel: Informiere deinen Arzt vor Röntgenuntersuchungen über Schilddrüsenprobleme.

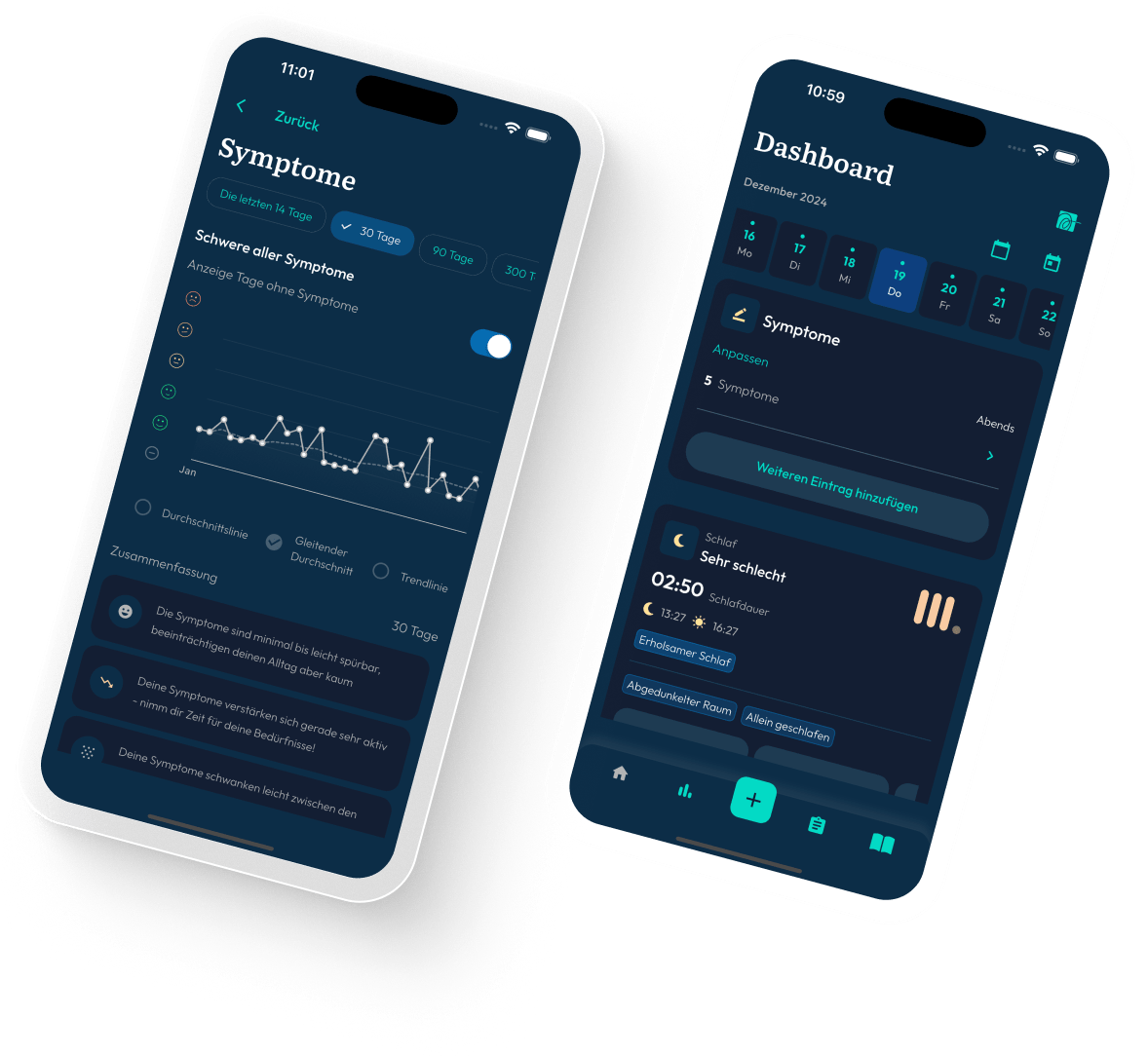

Über Elara Health Laborwert-Datenbank

Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.